みなさん、こんにちは。

本日紹介する問題集はこちらです。

名作ですね。

もう出版されてから20以上経っています。

改訂はされていますけどね。

文系のプラチカも発売されていますが

今回は

理系のプラチカを詳しく見ていきます。

文系のプラチカは

レベルの高い問題集です。

”文系の人”が使用するのであれば

原則、

東大文系と一橋志望者ぐらいしか

必要ないんじゃないかと思います。

難関大学志望の

理系が使用する方がレベル的に適しています。

理系数学のプラチカも

レベルの高い問題集です。

そのため

使用者は限定的です。

いまなお

人気の高い問題集ですので

どのような問題集か、

対象は誰なのか、

本当に取り組むべき問題集なのか

丁寧に確認していきまます!

どんな本なのか-内容・難易度

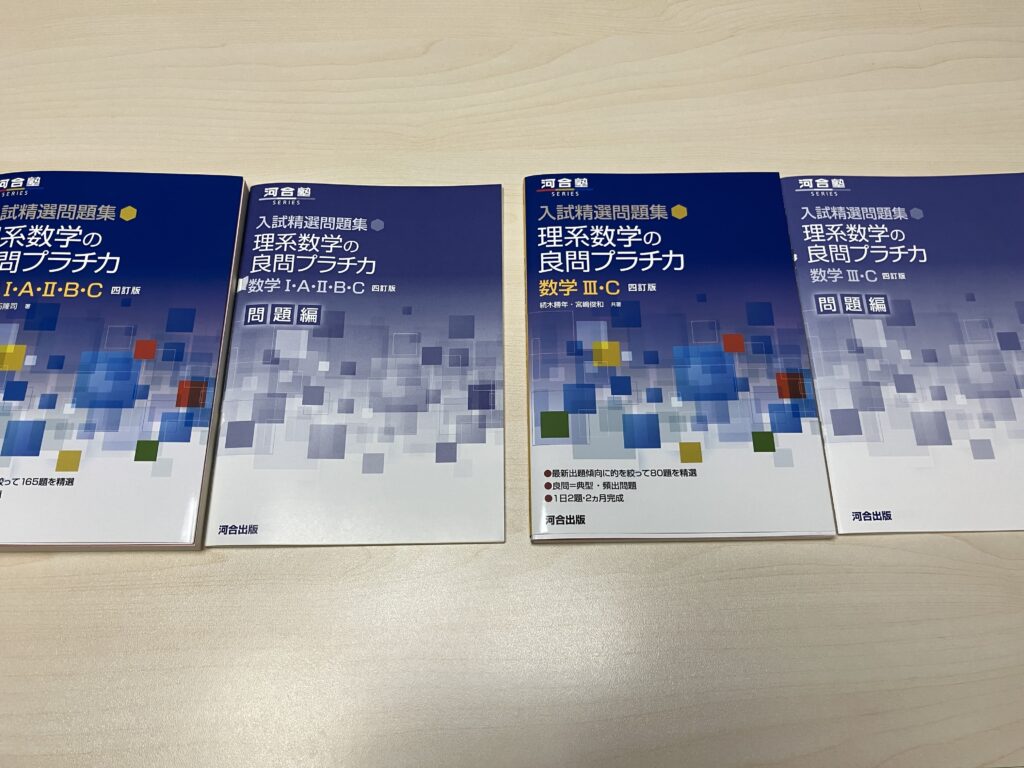

出版社:河合出版

著 者:1A2BC- 大石 隆司、 3C- 続木 勝年・宮嶋 俊和

価 格:1A2BC- ¥1,375、 3C- \1,320

大きさ:A5判

発売日:1A2BC- 2024年12月20日、 3C- 2025年3月20日

厚 さ:

1A2BC- 本体(解説) 295ページ、別冊(問題編) 60ページ

3C- 本体(解説) 144ページ、別冊(問題編) 34ページ

色:単色

問題集としては

普通の大きさ、普通の厚さです。

1A2BC です。

3C です。

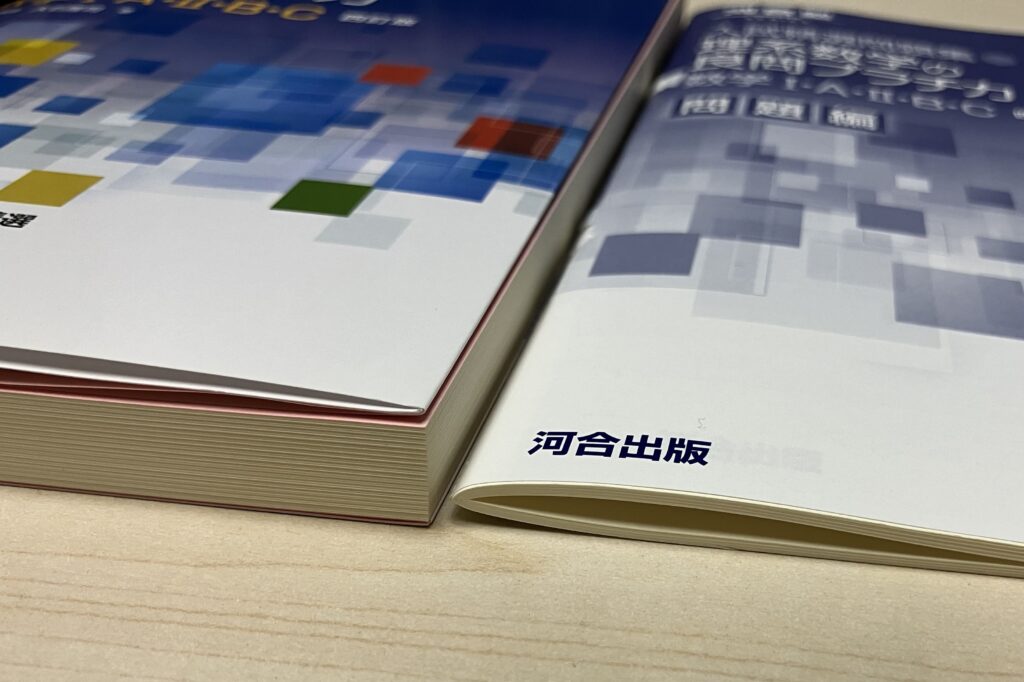

別冊解答は

厚いのですが、”解説” が詳しいためではありません。

“解答” が丁寧なので厚くなっています。

解説は簡素です。

背景知識は軽く記載されている程度です。

解説は”無い” と考えてもらって良いです。

すべて国公立・私立大学の入試問題です。

頻出で典型的であり、

良問が厳選されていると言って良いでしょう。

構成

【1A2BC】

全14章で構成されており、165題が収録されています。

すべての問題が入試問題です。

教科書の章と同じ順番で単元が配置されています。

文系の人でも使用可能です。

「文系のプラチカ」はかなり難しいので。

問題は「*」印がついている 30 題と無印の135題があります。

「*」の30題は応用問題です。

いくつかの問題には

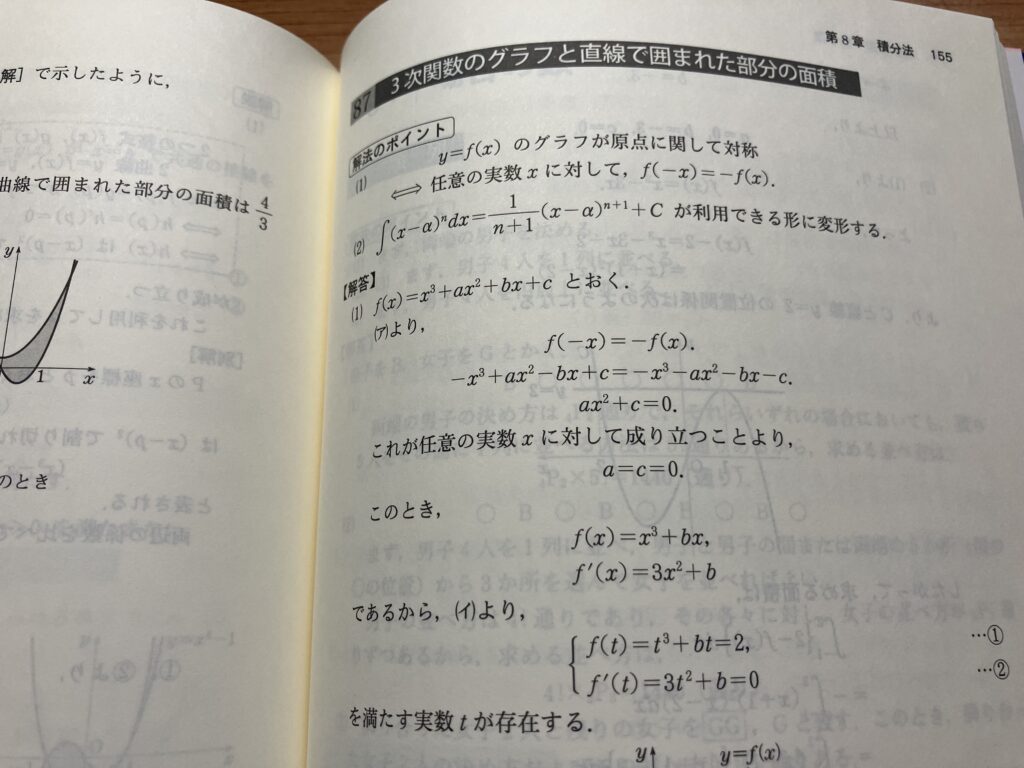

【解答】の前に、解法の糸口として「解法のポイント」が載せてあります。

そのあとで

丁寧な【解答】があります。

解答に至る考え方の記載はありませんが

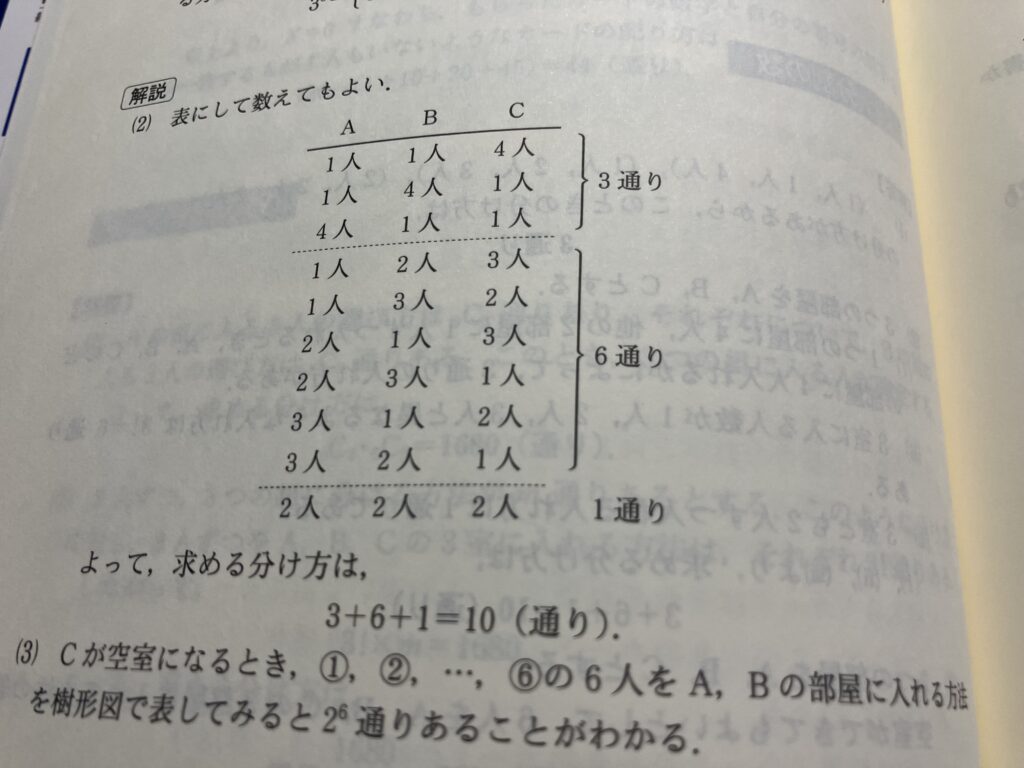

解答のみでは”読み取る”ことが難しい問題に対しては

「解説」として

少し詳しい説明がされています。

【3C】

全6章で構成されています。

問題数は80題です。

すべて入試問題です。

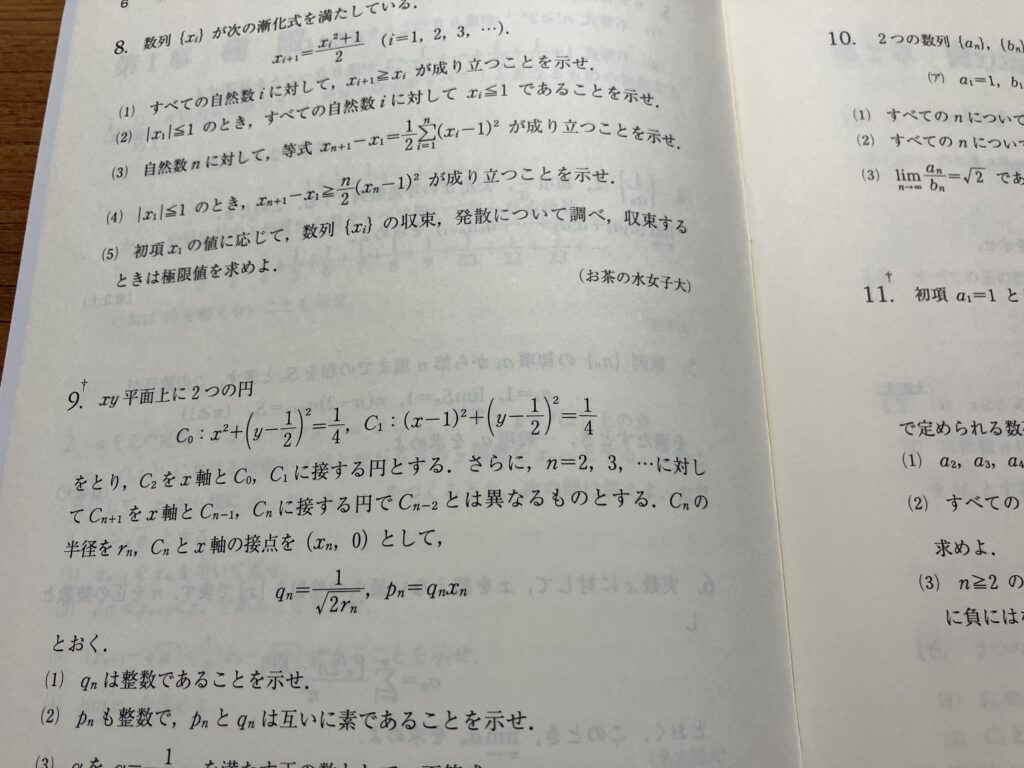

無印問題とダガーマークのついた問題があり

ダガーマークの問題は応用問題で7題載っています。

また、解答解説編に6題のチャレンジ問題が載っています。

解答解説編では

【解答】のあとに「話題と研究」があります。

コラム的な内容ですが

原理原則の話で

非常に良い学習となります。

ときどき

難しい話になっていますが

知っておくと良い内容です。

問題集としては

非常にシンプルな構成です。

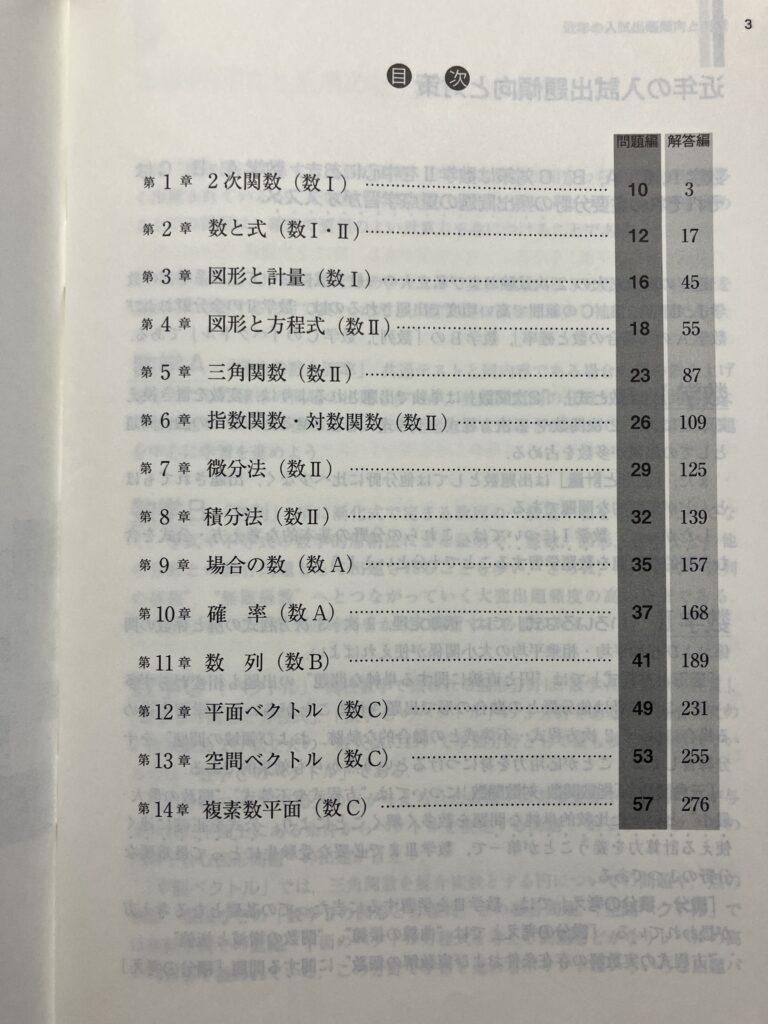

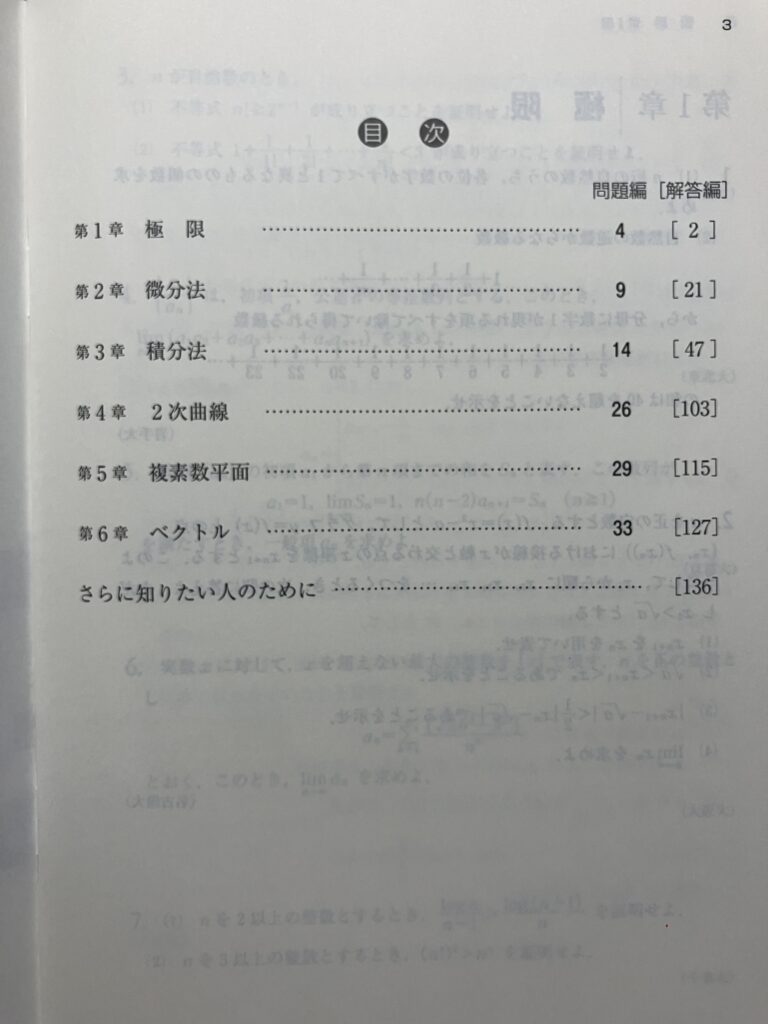

目次

【1A2BC】

【3C】

問題数

【1A2BC】

| 章 | 範囲 | 問題数 |

| 第1章 | 2次関数 | 8題 |

| 第2章 | 数と式 | 16題 |

| 第3章 | 図形と計量 | 5題 |

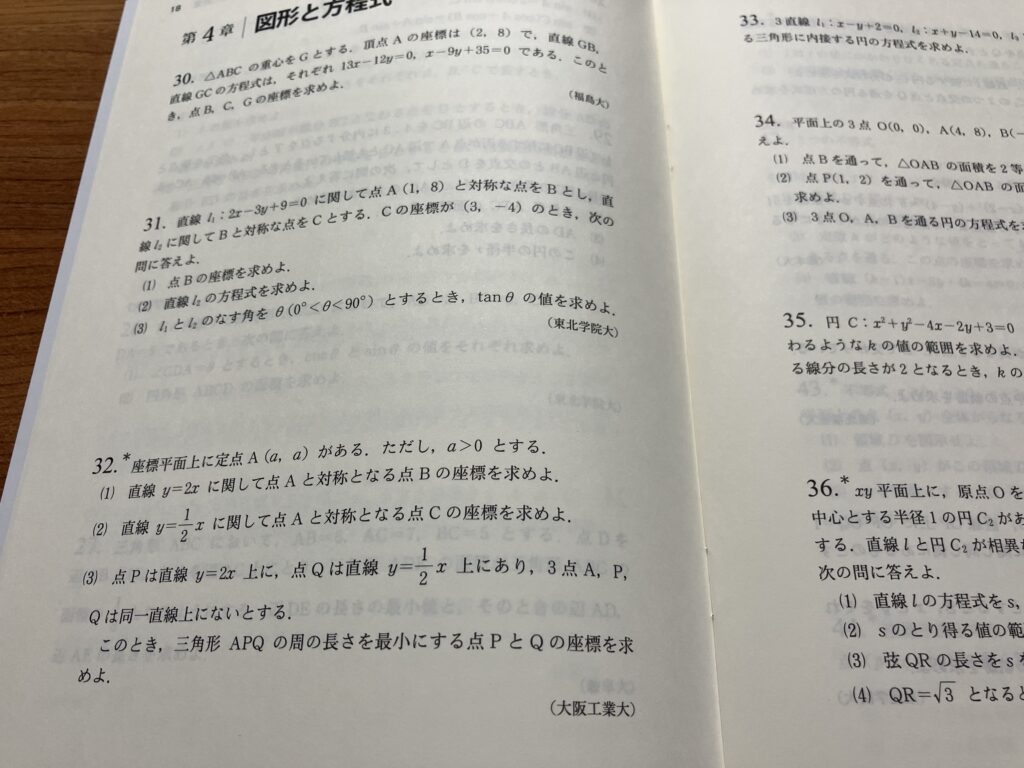

| 第4章 | 図形と方程式 | 16題 |

| 第5章 | 三角関数 | 12題 |

| 第6章 | 指数・対数関数 | 10題 |

| 第7章 | 微分法 | 9題 |

| 第8章 | 積分法 | 11題 |

| 第9章 | 場合の数 | 7題 |

| 第10章 | 確率 | 11題 |

| 第11章 | 数列 | 25題 |

| 第12章 | 平面図形 | 13題 |

| 第13章 | 空間図形 | 11題 |

| 第14章 | 複素数平面 | 11題 |

【3C】

| 章 | 範囲 | 問題数 |

| 第1章 | 極限 | 12題 |

| 第2章 | 微分法 | 14題 |

| 第3章 | 積分法 | 33題 |

| 第4章 | 2次関数 | 8題 |

| 第5章 | 複素数平面 | 9題 |

| 第6章 | ベクトル | 4題 |

問題レベル

【1A2BC】

入試標準レベルです。

難しくありません。

入試においては「落としちゃダメ!」の問題レベルです。

全体的に良問が選題されています。

プラチカに取り組もうとしている人は

おそらく難関と言われる大学を志望しているはずです。

網羅系の問題集を学習し、仕上げ、

「さあ、応用問題集でさらにレベルを上げよう!」って感じで

プラチカを手に取る人が多いのではないでしょうか。

一般的な網羅系の問題集を仕上げた場合

この理系の【1A2BC】は

8割程度は既視の問題であり、

解けてしまいます。

【3C】

難しいです。

以前紹介した「やさしい理系数学」より

“ちょっとやさしい” といったレベルの問題集です

全体としては

入試問題標準~まあまあムズ!の問題レベルですね。

1A2BC の方は

難しくはないですが

問題のチョイスは良いかなって感じます。

でも

3Cも良問がそろっています。

網羅系の問題集を学習し終わった人でも

なかなかしんどいレベルの問題集です。

初見では

3割ぐらいしか解けないと思います。

問題が選ばれた背景が深く

そのテーマが理解できなければ

この問題集に取り組む価値は

とても下がります。

詳しさ

別冊の解答冊子は

【1A2BC】、【3C】ともに

問題編に比べ非常に厚いです。

しかし、

解説自体は平凡・簡素、

というか

まあ、無いに等しいです。

解答はとても丁寧です。

別解の紹介も結構あります。

たしかに

この解答を入試本番で記述できれば

完璧なものでしょう。

この丁寧な解答から

問題のテーマや

アプローチ方法、

解答の展開を考える必要があります。

思考方法やアプローチを学ばなくてはいけない人には

非常に不向きな問題集です。

思考方法やアプローチ方法は

一切記載されていません。

「解説」や「話題と研究」で

発展性のある知識が得られます。

でも、

問題に対してのアプローチを学びたい人は

別の問題集の方が使いやすく

効果的です。

使うべき人は誰か

基本解法を修得した難関大 (東大・東京科学大・医学科) 志望者

【1A2BC】は難しくないので、

基本解法を修得後、演習用として利用可能です。

【3C】は難しく、

基本解法を修得後、難関大学を志望しており

応用問題の演習が必要な人用です。

東大、東京科学大学、難関大医学科を志望としているならば

取り組んでよいと思います。

京大や阪大は

本書に取り組むよりも

以下の問題集を利用した方が効果的なんではないでしょうか。

解説も丁寧です。

旧帝大の志望者は

この本の方が良いです。

プラチカは

レベル的に不要であること、

そして

解説からいろいろと読み取る必要があります。

一般的なレベルの旧帝大志望者は

核心標準編で十分です。

その後

過去問に進んでゴリゴリ演習してください。

プラチカに取り組むべきなのは

東大、東京科学大志望者、

あとは、医学科によっては使用しても良い大学もあると思いますが

核心でも戦えますので

過去問で演習しながら

必要ならプラチカを学習するって感じですね。

学習方法・使い方

プラチカを学習するということは

難関大学志望であるはずです。

東京大学、東京科学大学、難関大学の医学科を志望しているのであれば

取り組んでも良いと思います。

ただし、

理系のプラチカ【1A2BC】は難しくないので

応用レベルの問題演習の訓練を必要とするのであれば

”文系”のプラチカ+理系数学のプラチカ【3C】の組み合わせで

学習する方が

鍛錬されると思います。

もちろん

網羅的に問題が収録されているわけではありません。

頻出、重要と考えられる分野において

問題数が多く構成されています。

このレベルの学習になると

過去問演習と並行しながらの学習が効果的です。

プラチカを学習しながら

過去問演習も進めましょう。

問題は深く考えさせる良問が多いのですが

解説や考え方の記載はありません。

とても丁寧な”解答”から

テーマを読み取る必要があります。

”解答” が丁寧ですので

適したレベルの人が学習すれば

非常に力が付きます。

読み取りができそうになく、

考え方やアプローチ方法を丁寧に学びたい人は

プラチカではなくて

以下の問題集が良いですね。

ハイレベルの完全攻略って

めちゃ良い問題集なんですが

使いこなせない人が多いです。

「プラチカ、厳しいなあ~」って人は

”核心” か、

もし時間があるなら、”1対1の対応” をしっかり学習した方が

過去問演習につながって

合格に近づきます。

プラチカは

適切な人が学習することが大切です。

到達レベル

最難関医学科ギリギリ到達ライン

東大理3、京大医、阪大医とか

東京医科歯科・医学科(東京科学大学・医学科)あたり

最難関医学科は本書では届かないと言われていますが、

数学は最低ラインで、

他の科目で勝負して

なんとか合格を勝ち取る、っていうのであれば

使用できると思います。

それ以外の大学は

プラチカを仕上げれば

過去問演習に進めます。

旧帝大は”核心”が良いと思いますし、

京大、阪大は黄色本があるので

プラチカ使用が適切かなぁと考えられるのは

東大、東京科学大、医学科ぐらいじゃないでしょうか。

医学科は問題レベルを確認して

プラチカが必要な大学か調査は必要です。

早慶は不要ですね。

とにかく

過去問演習です!

プラチカ仕上げたからって

過去問スラスラ~なんてことはありません!

プラチカやって

過去問演習で

なんとか合格ラインを突破するぞっていう

イメージで

演習をどんどんやっていきましょう!

結局、プラチカは素晴らしい問題集です。

適切な人が学習すると

本当に力のつく問題集です。

でも

必要な人は限定されます。